研究会テーマ例:

- ソルフェージの魅力ある授業の進め方

- バッハを歌おう

- ピアノ教育

- 連弾研究

2025年2月10日の試演会・研究会

担当講師:津布楽杏里

ソルフェージスクールでは音楽を学び・楽しみに来ている生徒だけでなく、講師である私たちも音楽について勉強会を開催し切磋琢磨しています。 それが試演会であり、研究会です。お互いの演奏を聴き楽曲への理解を深め、文字通り音楽を研究していきます。 今回は5名の講師が参加しお互いの演奏を聴き合いました。一人二回ずつ演奏したのですが、聴く側は楽譜を見ながら演奏に耳を傾けます。 楽譜を見ながら演奏を聴くと、見ない時と比べて様々な音が聴こえてきます。 そして演奏者が楽譜から何を読み取り、どのように感じて弾いているかが伝わってきます。

学生時代が過ぎ去ると日々の忙しさや仕事に追われ、自らを高めるための勉強や努力を怠りがちです。 自分だけに使える時間が減るので致し方ない部分はありますが(自分への言い訳です…)、少しずつでも進歩していきたい(後退への抗い)ものです。 生徒だけでなく講師も同様に勉強していかなければなりません。 今回の試演会・研究会には飛び入りでチェロの林 俊昭先生も顔を出してくださり、経験豊富な先生から多くのご示唆をいただきました。 このように皆がソルフェージスクール3Fホールに集い、同じ空間で時間を共にする。同じ環境の中に身を置き音楽について語り合う。 そして、それぞれが表現する音楽に耳を傾け、音楽を味わう時をもつ。日々の煩わしさや都会の喧騒から一時でも離れ、真剣に音楽に向き合う時間を大切にしていきたいと思います。 それが可能となる空間や時の流れがソルフェージスクールには存在しています。

2019年9月13日の研究会

担当講師:津布楽杏里

今回のソルフェージスクール研究会は『幼稚園・保育所で行われている音楽教育』~歌われている歌を中心に~というテーマで行われました。幼稚園、保育所及び認定子ども園等(以下、幼稚園等)は「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」及び「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領」を礎にして教育が行われています。幼稚園等で行われている音楽教育は 5 領域(小学校の 5 教科のようなもの)の中の「表現」に位置づけられています。

✏「表現」の目的

研究会では、まずこの「表現」領域が示された背景などを概観しました。「表現」領域は豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにすることを目的としています。このような目的の中、幼稚園等ではさまざまな音楽活動が展開されています。毎日歌われる生活の歌(朝・昼・お帰りに歌われる歌)を中心に、研究会参加者で実際に歌ってみました。付点のリズム(スキップのリズム)が頻出すること、人によって拍子の感じ方が異なることなどが気づきとして挙げられました。また、幼稚園等で毎朝行われている、音楽を中心とした「朝の会」を体験してみました。そこから音楽の重要性や音楽を効果音のように使用している様子が感じられました。

✏幼稚園の愛唱歌

次に、幼稚園等で愛唱されている歌が、どのような経緯で現在に至っているかについて認識を共有しました。「うたのおばさん」(1949年)、「ろばの会」(1955 年)、「NHKみんなのうた」((1961 年)などから、数多くの素晴らしい歌が生まれました。これらの歌の弾き方や和音付けについて参加者で意見交換を行いました。

✏きれいな音を探す

最後に、ソルフェージスクールが目指す音楽の方向性について意見が交わされました。自ら出している音を注意深く聴き、きれいな音(タッチ)を探し、音の質を追求していくことの大切さが話し合われました。また、音楽を人生の楽しみとして、長く共に歩んでいくことの素晴らしさで意見が一致し、会が閉じられました。

2018年9月28日の研究会

研究テーマ

『子どもの力をひきだすために』

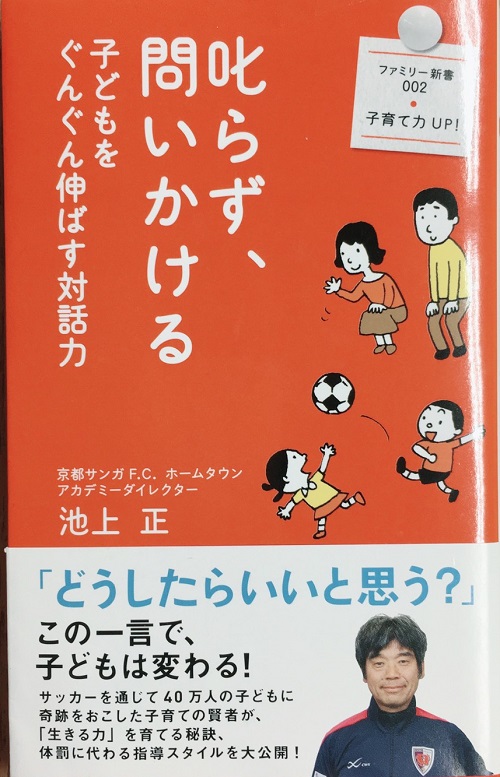

研究会で使われた参考文献のうちの1冊

子どもは本来いろいろな力を秘めているもの

そのかくれた力をひきだすには、叱らず、問いかけ、自分から進んで行動をおこしていく力を養うことが必要です。

ソルフェージスクールに通う子どもたちの現状を見つめ、余裕のない今の子どもたちに何が必要か。

日頃のレッスンのようすなどを話し合いながらNGワード(生徒に言ってはいけない言葉)をいくつかあげ、それにかわる言葉を探したりして、より良いレッスンをする為、自由に議論する機会となりました。